글쓴이 유재심 생태지평 회원

나는 요즘 우울하고 부끄럽다. 봄나들이 갔던 여강에서 가지가 잘리고 뿌리 채 뽑혀 누어있던 두 그루의 포플러나무와 버드나무 무덤 잔상이 남아서 우울하고, 파헤쳐 뒤집어진 강바닥은 흉악한 내 속을 들여다 본 것 같아 더욱 그렇다. 기껏 공부해서 4대강 사업과 같은 개발사업을 뒷받침하면서 밥 먹고 살게 될지도 모르는 내 처지가 부끄럽기 때문이다.

내가 공부하는 곳에는 토목공학과, 건축공학과, 조경학과 출신 학생이 많고, 간혹 나처럼 기타학문을 전공한 학생도 소수가 들어온다. 다양한 배경의 학생들이 모여 프로젝트 단위로 환경계획을 진행하게 되는데, 처음엔 배경에 따라 대상지를 보는 눈이 극명하게 다르다. 땅만 보면 밀어버리고 재개발 계획을 세우는 전공이 있는가 하면, 땅의 생태계를 현란한 문화 환경에 묻어버리는 전공도 있다. 개발은 하되 환경부하를 저감하자고 말하는 전공 또한 있지만 뾰족한 대안은 없다. 산림학을 전공한 나는 처음엔 이해할 수 없었다. 단지계획을 하면서 지형을 최대한 살리면 공사비 적게 들고, 나무와 수변을 보존하면 생태계 복원력도 빨라져 자연공원처럼 되어 살기에 더 쾌적할텐데... 왜들 저러나......

조금 지나면서 이유를 알게 되었다. 그것은 바로 ‘배경’이고 ‘기억’이라는 것에서 출발하는 것이었다. 그냥 놔두면 왠지 일 안한 것 같아 안달이 난다. 멀쩡한 하천 매립하고 인공수로 만들어 배를 띄운다. 동쪽에 있는 산을 밀어서 서쪽에 있는 언덕으로 만들어야 의미가 있다. 오래 묵은 건물은 헐어내고 쭉쭉 빵빵하게 새로운 건물을 세워야 쌈박하다. 저절로 자란 나무는 뽑아내고 미용실에서 치장하고 나온 잘 정돈된(?) 나무를 심어야 한다. 젊은 시절 내내 밀어 버리는 방법을 공부한 후, 사회에 나가 전공계통에서 근무한 엘리트는 그것이 자기의 자산이고 기억이다. 마음공부나 더 넓은 세상을 공부하려고 노력하지 않는 한 대부분은 그 기억을 바꿀 재간이 없는 것이다. 그런 기억밖에 없는 사람이 힘 있는 자리에 갔다면 그 강산이 어떻게 되겠는가?

그날 강변에 쓰러져 있던 포플러나무의 나이테를 세어 보았다. 한 나무는 29령, 또 다른 나무는 28령이었다. 비슷한 해에 태어나 어느 해에는 2cm 정도 부피생장을 해서 나이테가 뽀얗고 고왔다. 어느 해에는 0.8cm 정도 부피생장을 했는데 나이테도 선명하지 못하고 색깔까지 거무스름하게 변해 있었다. 여강, 그 강변에 서서 좋은 날, 궂은 날, 온갖 풍상을 다 겪으면서 살았다는 증거다. 폭우 때에는 앉을 자리 없어 헤매던 온갖 날 것과 물에 휩쓸려 떠내려가던 잡다한 것들의 피난처 역할도 했을 것이다. 가만히 그 자리에 서 있게 내버려 두면 다른 생명에게 이로움만 주었을 나무다.

마음속에 자연에 대한 경외감이 있는 농사꾼, 어릴 적 산수가 맑고 좋은 곳에서 자란 사람, 좋은 책으로 마음을 채운 사람, 저녁 노을 지는 곳, 해 뜨는 언덕, 맛있는 토속음식을 좋아하고, 하다못해 오래 살고 싶어 하는 사람들은 4대강 사업 같은 이런 일을 저지르지 않는다. 자기의 기억에 파괴에 대한 개념이 없기 때문이다. 좋은 환경을 계속 누리고 싶어 하기 때문이다. 이것이 뭉치면 공공의 기억이 된다. 공공의 기억이 모이면 파헤친 강도 복원할 수 있고 강가의 나무가 무참히 베어지는 것도 막을 수 있다. 꿋꿋이 서 있기만 해도 공공의 적이 발을 들이지 못할 것이다. 그런 것들이 자연 속에서 자기 할 일을 다 하도록 그대로 두는 것, 그것이 바로 자연스럽게 살아간다는 것이 아니겠는가?

ⓒ생태지평

'4대강' 카테고리의 다른 글

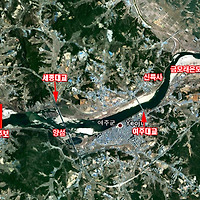

| [남한강 항공사진 1탄] 하늘에서 내려다 본 남한강 (0) | 2010.05.04 |

|---|---|

| [4/24 남한강길걷기] 공사현장 똑똑히 바라보기 (1) | 2010.05.04 |

| [4/24 남한강길걷기] 원인을 바르게 파악하지 못한 끔직한 삽질 (0) | 2010.05.03 |

| '4대강 전도사' 이명박 대통령을 '선거법 위반' 혐의로 조사하십시오 [오마이뉴스 / 박진섭 생티지평 부소장]] (0) | 2010.04.28 |

| ‘짓밟히는 저 강에도 진실의 맥(脈)은 흐른다’ (0) | 2010.04.11 |